華人遠行的信仰,馬來半島驚現“敦煌”,霹靂州怡保城華人巖洞廟宇群被揭開神秘面紗

想獲得更多廈門生活知識及商品優惠信息請點擊這里客服咨詢: 華人遠行的信仰,馬來半島驚現“敦煌”,霹靂州怡保城華人巖洞廟宇群被揭開神秘面紗" title="華人遠行的信仰,馬來半島驚現“敦煌”,霹靂州怡保城華人巖洞廟宇群被揭開神秘面紗" />

華人遠行的信仰,馬來半島驚現“敦煌”,霹靂州怡保城華人巖洞廟宇群被揭開神秘面紗" title="華人遠行的信仰,馬來半島驚現“敦煌”,霹靂州怡保城華人巖洞廟宇群被揭開神秘面紗" />

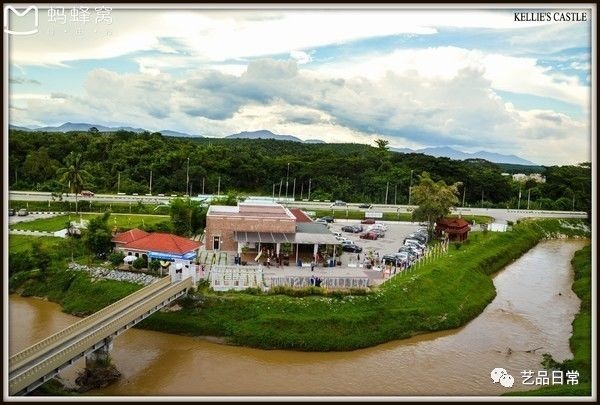

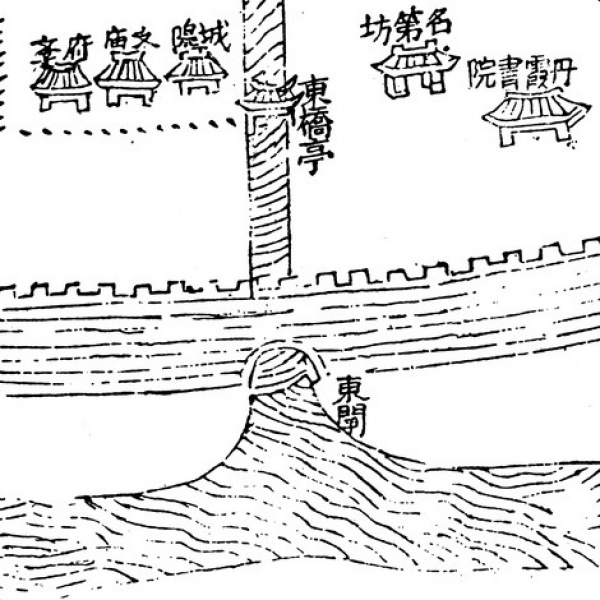

怡保城俯瞰

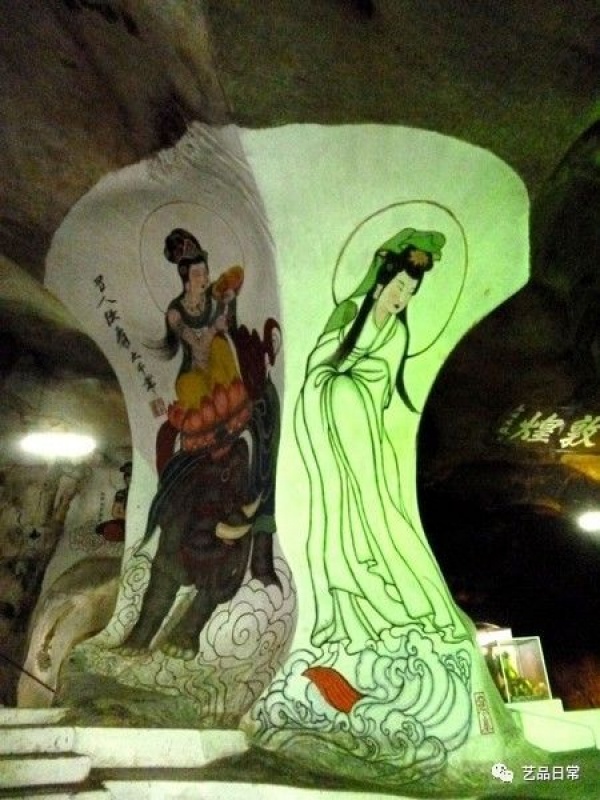

霹靂洞是全馬保存最多字畫的洞佛寺,這里的石壁、墻壁留下書畫題詞數量過百,出自馬、新、泰、臺、港、澳、中國大陸等名家的手筆,可謂“洞天開霹靂、南國有敦煌”。

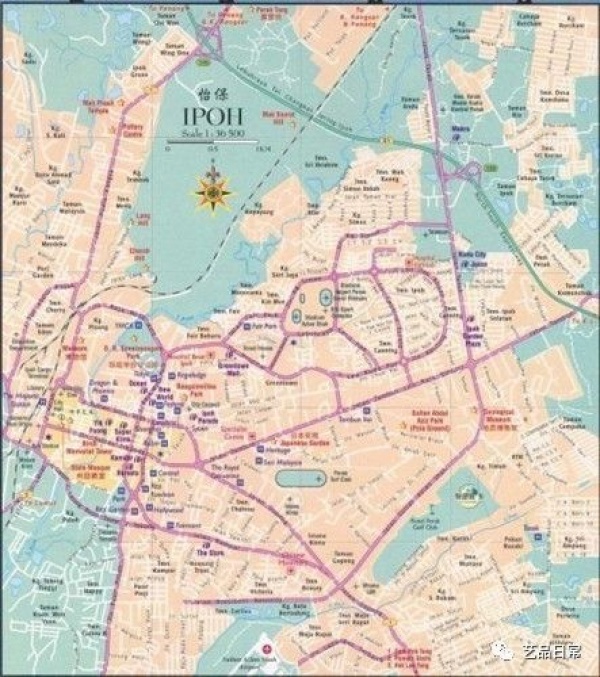

霹靂州是馬來半島的一個州屬,霹靂Perak在馬來語的意思是銀,以前這里被發現有錫礦,卻誤以為銀,后雖辨認為錫,但"霹靂"州名卻保留至今。霹靂州首府怡保原屬近打縣,1988年升格為市,這是一座華人人口居多的城市,曾見證漳籍華僑、馬來西亞“橡膠大王”李萊生的誕生和事業的起落。

近打河蜿蜒流過怡保城,靜靜地廝守怡保的繁華和滄桑,她曾矜持地目送這座“錫都”遠逝的身影,卻將今日的白咖啡、豆芽雞、廣式點心、柚子等美味攬入風物的懷抱,熱烈地招徠八方來客。這座群山環繞的“山城”,被近打河穿行而過,分為南北兩塊,城北、南兩面有巨大的天然石灰巖洞穴,這里的華人用以筑造寺廟,將華人的文化和信仰重置在遠離故國的南洋。

南洋華蹤,會隨著時間流逝被淡忘、消失。百年來的歷史,置于大時代的移民潮不過是雪泥鴻爪,而對于已在南洋落地生根的華裔來說,那就是他們在海外的鄉愁,是他們的“初史”,任由“初史”在歲月里漫滅?還是及時拾掇不曾遠逝的遺跡和記憶?

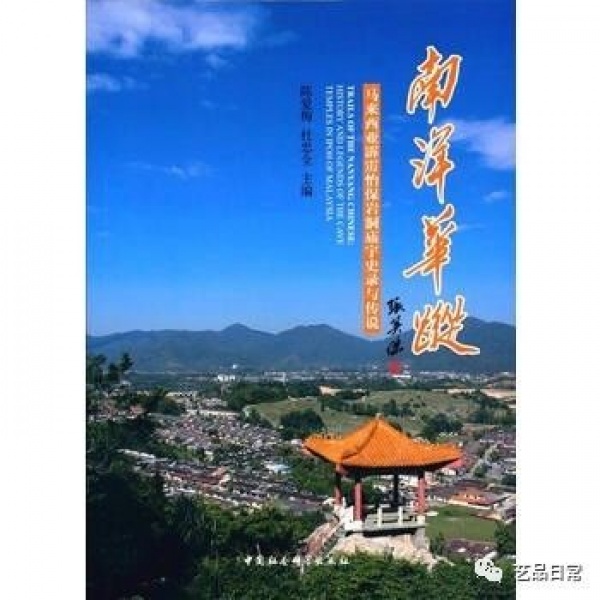

做,還是不做,這是個問題。怡保的巖洞廟宇眾多,這里的天然巖洞,都成為佛教、道教等華人信仰的廟宇所在地,100多年來,巖洞廟宇的繚繞香煙、暮鼓晨鐘、依仗、匾額、題銘、畫壁,在在喚起南洋的華人認同意識,而對這一華人巖洞廟宇文化景觀的調查卻長期付之厥如。幸而有了這本書,有了這本《南洋華蹤:馬來西亞霹靂怡保巖洞廟宇實錄及傳說》,可望為您撩開怡保的巖洞廟宇的神秘面紗,這是迄今為止有關馬來西亞巖洞廟宇的第一部調查與研究成果,展現了馬來西亞霹靂州怡保市范圍內華人巖洞廟宇的調查成果。

《南洋華蹤:馬來西亞霹靂怡保巖洞廟宇史錄與傳說》 主編:陳愛梅 杜忠全

出版社:中國社會科學出版社 出版時間:2017年7月

根據本書透露的信息,怡保市的華人巖洞廟宇有近50座之多,本書除了在量方面進行地毯式的普查,在記錄怡保開埠以來百余年的田調數據之外,同時針對其中7座史料明確建于二戰前古廟進行展開式的文獻搜集。這7座巖洞廟宇是廣福巖、南道巖、南天洞、東華洞、龍頭巖、三寶洞及霹靂洞。本書所呈現的調查成果,著重英文官方檔案記錄、廟宇文物、舊報刊資料,輔以關鍵人物的口述敘述,并以圖片呈現重點建筑及重點文物資料。本書由中國社會科學出版社出版,這也是該社首次出版由馬來西亞官方所資助的馬來西亞本地學術調查成果。

霹靂洞是全馬保存最多字畫的洞佛寺,這里的石壁、墻壁留下書畫題詞數量過百,出自馬、新、泰、臺、港、澳、中國大陸等名家的手筆,可謂“洞天開霹靂南國有敦煌”。《南洋華蹤:馬來西亞霹靂怡保巖洞廟宇實錄及傳說》的主編陳愛梅、杜忠全是粵閩華裔,其田調團隊成員亦皆南洋華裔,通過本書可以一窺南洋華人護衛華人文化的“自覺覺他”,這不僅是血緣、血統意義上的共同,更是滋長在南洋華裔身上的華人認同意識。

文化歷史的拾掇者有福了,他們為南洋華人文化歷史建構踏出了堅實的一步。后之視今,我輩豈敢忘記昔日前人的劬勞。

《南洋華蹤》作者簡介:

陳愛梅博士(Dr. TAN Ai Boay),女,馬來西亞檳城美湖人,祖籍廣東省陸豐縣(今陸豐市)上陳村。馬來亞大學歷史系哲學博士丶碩士,專研二戰前霹靂華人歷史。大學本科畢業于臺灣大學人類學系。現為拉曼大學助理教授,在國丶內外以中丶英文發表十余篇期刊論文,專業方向為馬來西亞華人史丶華人宗教文化等。

杜忠全(TOH Teong Chuan),男,馬來西亞檳城人,祖籍福建省同安縣馬鑾村(今屬廈門市集美區)。馬來亞大學中文系博士候選人,新加坡國立大學中文系碩士,大學本科畢業于臺北中國文化大學中文系。現為馬來西亞拉曼大學中文系講師兼系主任,迄今在馬來西亞、臺北出版檳城人文書寫作品近十部,包括《檳城三書》、《戀念檳榔嶼》、《喬治市卷帙》、《我的老檳城》等等,學術專業為佛教與佛學研究。

(圖片來自網絡)

作者簡介:吳明暉,漳州藝術家、傳媒人。

LOOKERS鷺客社 守望共同的塵世故鄉

歡迎關注鷺客社,投稿聯系微信號:DONGE110

內容轉載自公眾號

本資訊信息是來自 逛鷺島 小編 通過網絡收集而來的關于廈門最新最熱門的本地資訊。

您若也有需要分享的可以直接在我們網站上分享你的內容,讓大家都知道。

版權聲明,本活動信息隸屬網絡收集而來若有侵權請聯系我們,我們將及時清除信息。

獲得更多廈門生活知識及商品優惠信息請聯系我們:

關注我們微信小程序和微信公眾號

想獲得更多廈門生活知識及商品優惠信息請點擊這里....

你設置的聯系郵箱是*: (當有人給你留言回復之時,聯系郵箱可以及時通知你)

我們建議你填寫正確的郵箱地址,如果你之前填寫郵箱地址是錯誤的可以通過 【修改資料】 來重新設置