廈鼓輪渡碼頭的百年巨變

作為一名老廈門收藏愛好者,往往會(huì)從大眾的角度去思考各種歷史問題。比如:輪渡碼頭的前世今生?帶著這個(gè)疑問我們開始充當(dāng)起資源整合者,把所有時(shí)代的相關(guān)影像搬出來,呈現(xiàn)在面前,這就是我的工作。

小編對歷史非常感興趣,也喜歡深鉆,但是有時(shí)候往往問題得不到解決,因?yàn)闆]有足夠的影像資料,所以小編選擇了收藏這個(gè)燒錢的愛好,僅僅是為了能夠把自己心中的疑慮狠狠的解決掉。

不知不覺把【廈門舊影】分享到第九十章了,發(fā)現(xiàn)除了受益于人,更多是讓自己學(xué)到了許多,并且樂在其中。在分享過程中不斷推翻自己曾經(jīng)的觀點(diǎn),甚至推翻前輩們的觀點(diǎn)。。。開始進(jìn)入主題:

最早不叫碼頭,而叫路頭,也就是路的盡頭,現(xiàn)在廈門人還保留這種說法。當(dāng)時(shí)也沒有輪渡這個(gè)詞,因?yàn)檩喍纱a頭在1937年才設(shè)立。

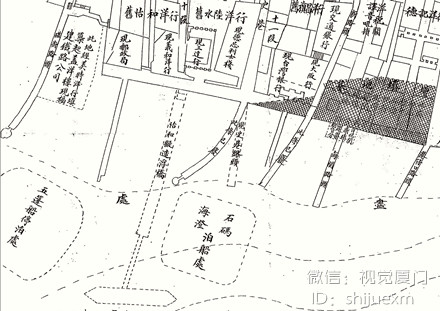

由于當(dāng)時(shí)鷺江沿岸水深不夠,且灘涂居多,所以,每一條路頭都會(huì)從堤岸延伸到海里數(shù)十米,能保證退潮后不擱淺。

如圖所示,每一條路頭都會(huì)往外延伸,和今天的輪渡碼頭有很大區(qū)別。今天的第一碼頭、鼓浪嶼黃家渡依然還保留這種風(fēng)格。

一群外國水兵乘坐登岸艇在海后灘(今鷺江道)路頭登岸。由于輪船艦艇吃水太深,無法靠岸,只能停在海中,然后通過搭乘登岸艇、小汽艇或者舢板登陸。

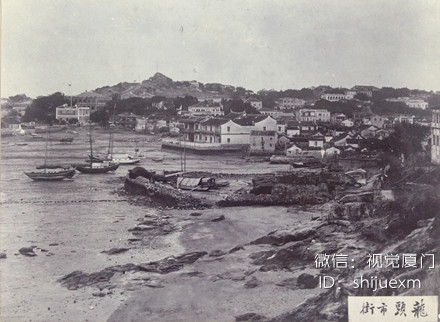

1900年的鷺江盛況,舢板、帆船擺渡、駁運(yùn)的一派繁忙景象。

清末時(shí)期的鼓浪嶼黃家渡,當(dāng)時(shí)還沒填海,退潮后一片灘涂,非常不便利。

鼓浪嶼黃家渡路頭,一群在等候客人的船夫。

鼓浪嶼觀海旅社外的路頭。

清末至民國,由于鼓浪嶼上居住的都是達(dá)官貴人,所以在鼓浪嶼路頭看抬轎也是一道風(fēng)景線。

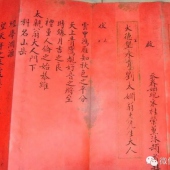

在清末,外國殖民者販賣華工就從今天的輪渡碼頭出發(fā),輸送大批華人到南洋、澳洲、美洲等地去做苦力,俗稱“賣豬仔”。

自鴉片戰(zhàn)爭后至鷺江道建成前,海后灘一直是英租界,設(shè)有太古棧和太古躉船。

1906年的太古躉船,通過飛橋過去,和今天的輪渡碼頭性質(zhì)差不多。它解決了輪船不能靠岸的問題。但是,當(dāng)時(shí)的輪船不是來往于廈鼓之間。

廈鼓之間的來往,在1937年10月以前,依然還是靠這些舢板、小船,當(dāng)然,達(dá)官貴人們會(huì)乘坐自己的小汽艇來往。

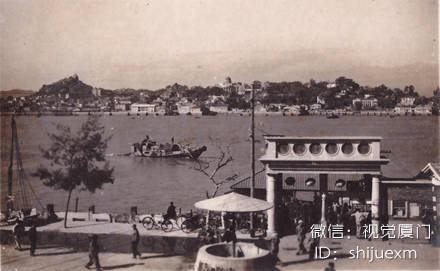

由于居住在鼓浪嶼的大多是達(dá)官貴人,搭乘舢板小船來往,人生安全沒有保障,也不規(guī)范。1937年,在社會(huì)賢達(dá)倡議下成立廈門輪渡公司,修建廈鼓輪渡碼頭,市區(qū)選址在中山路出口處的島美路頭,而鼓浪嶼輪渡碼頭則選擇在龍頭路口的黃家渡路頭。同年10月16日開始,新建成的輪渡碼頭承擔(dān)了廈門與鼓浪嶼之間真正意義上的客運(yùn)作用。

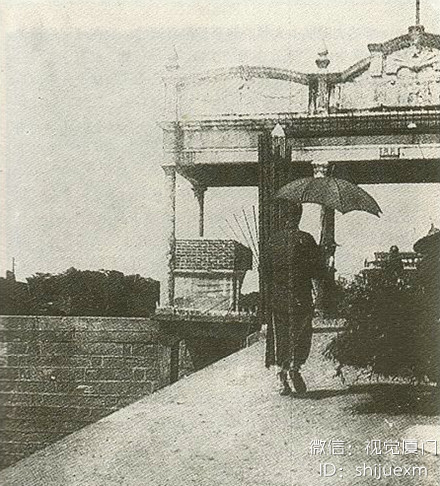

鼓浪嶼那頭的輪渡碼頭,門樓像一頂皇冠,建成時(shí)間早于輪渡公司的成立時(shí)間。

當(dāng)時(shí)來往于廈鼓的不僅有富商紳士,更有一些德高望重的名流,圖為1930年代弘一法師在鼓浪嶼輪渡碼頭。

當(dāng)時(shí)的輪渡碼頭在今天的中山路海口,而今天的輪渡碼頭則是原來的海關(guān)碼頭。

1938年5月,廈門淪陷后,碼頭被日軍占領(lǐng),對進(jìn)出鼓浪嶼的民眾進(jìn)行搜身安檢。并先后購置“廈安”、“廈興”等汽輪。

1945年光復(fù),再度從鬼子手中奪回的輪渡碼頭,首批輪渡公司職員的留影照片。

解放初期的輪渡碼頭,基本沿用民國。

50年代的廈門輪渡碼頭,喜歡這樣有小城味道的廈門。

解放初期的輪渡碼頭,飛橋上搭起了遮雨棚,好棒的感覺,上年紀(jì)的人應(yīng)該都還有印象!

五六十年代的輪渡碼頭正面,牌樓被換成了門亭,旁邊設(shè)有售票處,當(dāng)時(shí)去趟鼓浪嶼只需要五分錢。

50年代的鼓浪嶼輪渡碼頭,它的對面是同文碼頭,也就是現(xiàn)在的和平碼頭。

1959年8月的超級臺(tái)風(fēng)襲擊廈門,鼓浪嶼碼頭被摧毀。圖為位于英國領(lǐng)事館下的鼓浪嶼輪渡碼頭糧食倉庫的受損情況。

廈門島內(nèi)的輪渡碼頭也受損嚴(yán)重,這是廈門史上最嚴(yán)重的臺(tái)風(fēng)之一,僅次于1917年那場臺(tái)風(fēng)。圖為位于輪渡碼頭附近的郵電碼頭受損情況。

59年臺(tái)風(fēng)過后,原碼頭全毀,搭建木結(jié)構(gòu)臨時(shí)碼頭。期間幾度修建,1976年鼓浪嶼碼頭擴(kuò)建,候船室改建為鋼琴造型,作為音樂之島的象征。

緊隨其后的是三丘田碼頭的建設(shè),因三丘田碼頭直對廈門輪渡碼頭,距離更近,更有優(yōu)勢。

曾經(jīng)的鼓浪嶼輪渡碼頭,1976年選址往南遷移了約100米,而這個(gè)碼頭則作為貨運(yùn)使用。

而島內(nèi)的輪渡碼頭則北遷至升平路口的原海關(guān)碼頭。

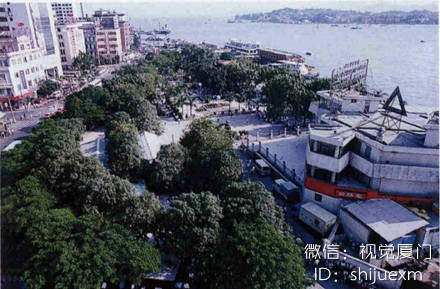

遷移至升平路口的輪渡碼頭,也就是今天的輪渡碼頭。

改革開放后,輪渡碼頭成了“臟、亂、差、堵”的代名詞,是游客的集散地。通道車、廈盛小巴士、紅色出租車,是我們抹不去的記憶~

99年臺(tái)風(fēng)來襲,再一次重創(chuàng)廈門。輪渡海鮮舫躉船具有四十余噸位拉力的鐵鏈被沖斷,段提進(jìn)水,不到半小時(shí)邊沉入海里。

今天的輪渡碼頭,不論是否節(jié)假日,都已經(jīng)人滿為患,每次去鼓浪嶼,看到如此擁堵的一幕,我都想說三個(gè)字。(老照片:紫日、洪凱杰、顏松基、陳谷、李世雄、姚凡,新照片:紫日拍攝)

你設(shè)置的聯(lián)系郵箱是*: (當(dāng)有人給你留言回復(fù)之時(shí),聯(lián)系郵箱可以及時(shí)通知你)

我們建議你填寫正確的郵箱地址,如果你之前填寫郵箱地址是錯(cuò)誤的可以通過 【修改資料】 來重新設(shè)置